睡眠障害の診療について

夜なかなか眠れないというお子さま(ここでは目安として小学生以上をイメージしています)はかなりいらっしゃると思います。そんなこと相談に乗ってもらえないんじゃないか、と、思われるかもしれませんが、小児科のクリニックが向き合わなくてはならない症状です。一度、ご相談にいらっしゃいませんか?

原因はさまざまだが単純に考えればストレス

![]()

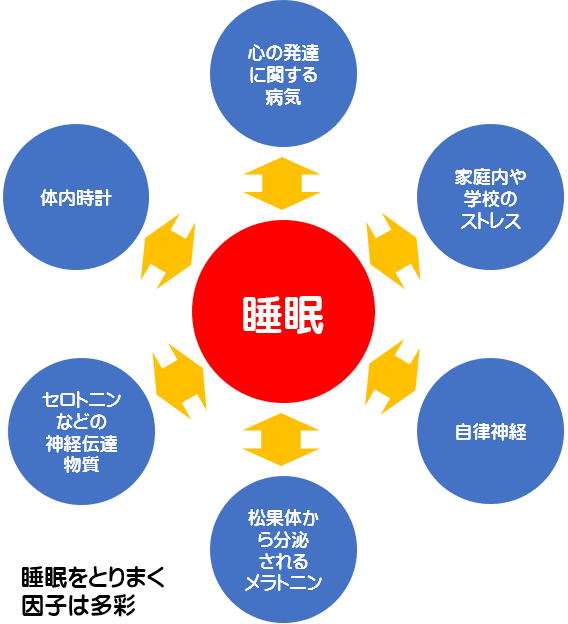

覚醒と睡眠は自律神経や内分泌系のはたらきでコントロールされている

覚醒と睡眠のリズムをコントロールしているのは、自律神経のほかに、セロトニンなどの神経伝達物質、体内時計を司る遺伝子、松果体という脳に存在する小さな内分泌器官などです。

このうち、松果体は、ほとんどの生物に存在し、体内時計とも言う概日リズムを調節するホルモンである メラトニンを分泌します。心の発達に関する病気が影響していることもあります。

ここで、注目していただきたいのは、黄色い両方向の矢印です。睡眠に向かって一方向ではなく、両方に向かっています。つまり、●と●は互いに原因にもなるし影響を受ける側にもなるのです。睡眠障害の原因は単純に言えばストレスだと説明しましたが、睡眠が障害されればそれがまたストレスになるわけで、いわゆる「悪循環」に陥るわけです。

当院が最も専門にしている喘息の診療にたとえれば、喘息を起こす原因は、感染症、アレルギー、家庭内の喫煙、ストレスなどさまざまですが、喘息の症状が起こるから気管支に炎症が悪化し、さらに過敏になり、今度は軽いかぜをひいただけでも発作がおきてしまうという「悪循環」がありますが、それとよく似ています。

このうち、松果体は、ほとんどの生物に存在し、体内時計とも言う概日リズムを調節するホルモンである メラトニンを分泌します。心の発達に関する病気が影響していることもあります。

ここで、注目していただきたいのは、黄色い両方向の矢印です。睡眠に向かって一方向ではなく、両方に向かっています。つまり、●と●は互いに原因にもなるし影響を受ける側にもなるのです。睡眠障害の原因は単純に言えばストレスだと説明しましたが、睡眠が障害されればそれがまたストレスになるわけで、いわゆる「悪循環」に陥るわけです。

当院が最も専門にしている喘息の診療にたとえれば、喘息を起こす原因は、感染症、アレルギー、家庭内の喫煙、ストレスなどさまざまですが、喘息の症状が起こるから気管支に炎症が悪化し、さらに過敏になり、今度は軽いかぜをひいただけでも発作がおきてしまうという「悪循環」がありますが、それとよく似ています。

治療はどうしてゆけばよいのか

喘息にたとえて説明しましたが、喘息の治療もまずは症状をとることです。それは薬を使うこともあるし、原因をとりのぞけるならとりのぞくこともあります。睡眠障害も同じです。

薬も併用することができますが、成人のような入眠剤を使うわけではないので、ご安心いただいて良いと思います。

薬も併用することができますが、成人のような入眠剤を使うわけではないので、ご安心いただいて良いと思います。

当院の受診について

睡眠障害の診療には、まずお子さまをとりまく環境について、お話をうかがうことが大切だと思います。心の発達とも関係があることも多いですし、お子さまにお会いするのは次にして、まずは保護者からお話をお聞きするのもひとつの方法だと思います。その逆順もあります。

一般診療の時間帯に普通に来ていただいても良いのですが、お急ぎでなければ、お話をうかがいやすい時間帯や、担当医のこともあるので、できるだけ事前にここをクリックしてフォームからご相談したいことをお送りいただけますでしょうか。医師や看護師が拝見し、電話(またはメール)でご連絡します。

なお、睡眠障害は発達と関連することも多いです。発達に関するご相談は少し時間がかかりますので、土曜日や連休明けの日は難しいので、その点はくれぐれもご了承ください。平日の夕方以外に対応させていただこうと思います。経過が順調で、診療の時間がかからないようになったら、土曜日の診療も(他の患者さんで混んでいますが)可能になると思いますが、当面は再診も含めて土曜日の対応が難しいことをくれぐれもご理解ください。

一般診療の時間帯に普通に来ていただいても良いのですが、お急ぎでなければ、お話をうかがいやすい時間帯や、担当医のこともあるので、できるだけ事前にここをクリックしてフォームからご相談したいことをお送りいただけますでしょうか。医師や看護師が拝見し、電話(またはメール)でご連絡します。

なお、睡眠障害は発達と関連することも多いです。発達に関するご相談は少し時間がかかりますので、土曜日や連休明けの日は難しいので、その点はくれぐれもご了承ください。平日の夕方以外に対応させていただこうと思います。経過が順調で、診療の時間がかからないようになったら、土曜日の診療も(他の患者さんで混んでいますが)可能になると思いますが、当面は再診も含めて土曜日の対応が難しいことをくれぐれもご理解ください。

2回目以降の診察時間について

2回目以降の診察は、医師の担当時間は10分以内を目安にさせていただきます。特別なことでお時間が必要なこともありますが、その場合は途中で中断させていただき、お待ちの患者さんを先に診察させていただきますが、ご了承ください。なお、いつもの診察と同じですが、予診と必要に応じた診察後のフォローはナースが担当いたしますので、ご安心ください。